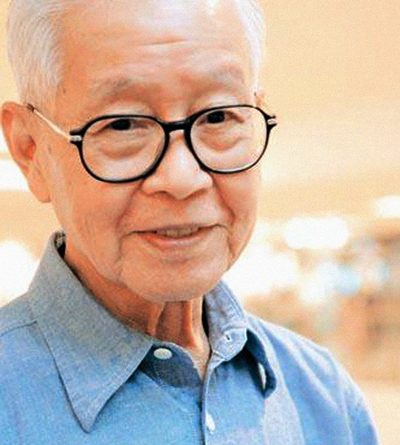

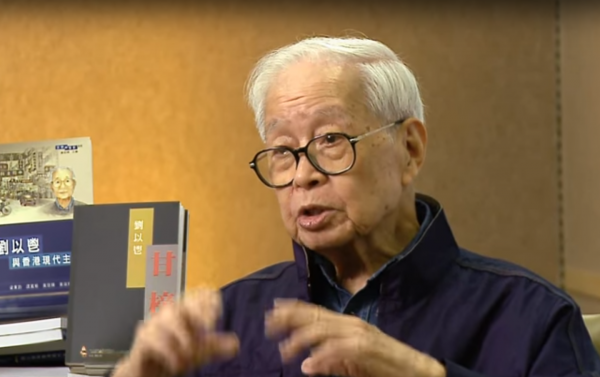

我的文学老师刘以鬯

东 瑞

我业余创作四十五年,出了一百四十八种著作。在香港这样的商业社会,我能坚持而不悔,无法不提刘以鬯先生对我的栽培和影响。虽然咱们从来没有以“师生”相称,我几十年来都是称呼他“刘先生”,更未曾为拜师而搞那些下跪奉茶的繁文缛节。认识他于八十年代初期,当时我在一家大书店编一本读书杂志,他知道我业余写点稿贴补微薄的薪水(当时他编香港《快报》的副刊《快活林》,编《星岛晚报》的文学周刊《大会堂》,还主编《香港文学》),他就向我约稿。我就写给他。因此,他对我的教诲和影响,极少“言教”,几乎都是“文教”、“工教”和“身教”。

文教:与众不同

所谓“文教”,就是“文学之教”。

认识他的时候,他的《酒徒》、《寺内》等集子已在台湾出版,但他在香港文坛的名气却不像今天那样如日中天。他许多原在报上连载的小说是后来经过他大幅度删修后出版的,如《岛与半岛》、《他有一把锋利的小刀》、《对倒》、《打错了》、《酒徒》、《不是诗的诗》、《畅谈香港文学》、《模型·邮票·陶瓷》、《天堂与地狱》、《甘榜》、《热带风雨》、《吧女》、《黑色里的白色 白色里的黑色》和《香港居》等等,因为技巧“现代而先锋”,走一条独一无二的“现代现实主义”的香港文学创作道路,造成巨大影响。

他说,他创作就是喜欢“与众不同”,这成了他创作的“金句”。

如:他的《岛与半岛》将真实的新闻和虚构的人物结合起来;《他有一把锋利的小刀》运用了内心独白与客观叙述的结合;《对倒》采取了双线平行结构,以人物不同视角描述香港人事、景观和社会;《酒徒》用酒徒的身份融入大量篇幅的意识流,既写香港文学的艰难处境,也描述了对中国新文学的看法和得失;《寺内》以现代元素和诗意抒情重构《西厢记》;《黑色里的白色 白色里的黑色》异峰突起,把现代印刷的阴阳凹凸都纳入他的文学轨道。刘先生不但在他的长篇小说做了大量文学实验,而且还在他的不少小小说和短篇里对小说进行了新技巧、新写法的尝试,颠覆小说传统,有时,他的小说里是没有人物的,只有道具;有时,他的小说里全部是对白,没有一句叙述和说明;有时他的小说以诗情的文字、气候的隐喻写政情······最典型的代表作是《打错了》,全文两大节大部分文字都相同,不同的只是一小部分。发表时争论四起,时隔几十年后,转载的何止二三十家?可以说,刘先生作品的现代性和实验性比中国大陆很多文人的创意都早,只是他身居南方一隅的弹丸之岛、商业气息浓重的香港,广大文学读者未必知道他,甚至没有读过他的小说。

刘先生的主张极大影响我。我从当初以为小说的任务只是讲述一个完整的故事到后来认为每一部小说应该都是一件独一无二的艺术品,都有赖于对刘先生说的“与众不同”四个大字的感触,更重要的是读了他大量重要的长篇和短篇之后的观感。这就是他经常说的每篇都追求不同的创意,也让我真正明白了“创作”是“创造一件艺术品”,使其价值永恒长久,不因岁月的流逝而过时或贬值。我在他作品影响下,也力求在写小说时变化着表达形式,希望技巧多变,配合着不同的题材。如我的长篇小说《迷城》、《暗角》、《人海枭雌》、《再来的爱情》以及大量短篇、小小说都运用了不同的技巧。

还有,他对写作的热爱,半个多世纪如一日,从不后悔,从不厌倦,从二十几岁开始写,一直到他八十几,至少也有一甲子年。他那种毅力是惊人的,尽管香港缺乏文学生存的土壤,他还是那样兴致勃勃,从不灰心丧气,这也唯有看破名利才可能办到。编报纸副刊待遇是很少的,他有段时间,每天业余就写十几个专栏,字数累计一万多字,那种坚持也是很罕见的。那个时期楼价没有那么高,凭着爬格子,他创造了自己买楼的奇迹。正如一个人做一件好事不奇怪,最难得的是每天都做一件好事,而一个作者每天写一个专栏不奇怪,最惊人的是每天写十几个专栏,这就太了不起了。这个拼命精神也大大感染我,我喜欢了名家说的“勤奋是人类的救星”那句话,我在业余时间每天写过五个专栏,在大排档的旮旯时间完成我的大部分长篇;在刘先生编的《快报》副刊五人合写的专栏,我常常供稿最勤最多,解决了一些作者没来稿报纸开天窗的危机。

当然,写得多,有时未必就写得好。刘以鬯将他写的分成两大部分,“娱乐别人”(娱乐读者)的和“娱乐自己”的。前者,比较通俗,故事性强,能吸引一般读者;后者,文字上雅俗共赏,但技巧现代,还带有实验性,对象是爱好纯文学的小众。刘先生率先出书的都是后者,而且出书前都经过大幅度的删节和修改。像原来五十几万字的《对倒》,出书时删到不足二十万字。当然,刘先生所谓的“娱乐读者”的书稿,并非毫无意义,比起市里坊间那些写鬼怪色情离奇故事的,刘先生的这部分,高明得多了,像《吧女》《香港居》都富有文学和认知价值。这种严肃的出书态度,也给我做出了榜样,我率先出书的,都是比较有文学价值的部分,不少稿件还是给我淘汰了。

刘以鬯为人谦虚,很少宣传和鼓吹自己。有一年我们约他到‘香港书展“我们的摊位为读者签名,他说“很多年轻读者并不知道我,我书的读者,年纪偏大”,结果,不少青年人都买他的书,请他签名。比较之下,那些稍有名气的青中年作家常常不可一世,在文学的高山大海面前,其实是多么的微不足道,令人想起了“树大枝弯”和“水浅声响”的两种极端境界。

最为人们所称道的是,几十年下来,他所写的作品字数,应该已经不是以千万计,而是早就超亿了,但从来未见他的作者简介那里标榜他写了多少字,不像一些人,从来不论作品质量如何,对于写了多少字津津乐道,比起刘先生的大气,实在应该惭愧才是。他写了超亿的字数,认为比较满意的只有《酒徒》和《对倒》等少数几部。这一点也让我很欣赏,在出书的作者简介中,我从来不写自己四十五年来写了多少字,在我看来,这确实没有什么意义的。

还有一句金句很精彩,来自有次我们访问他,有什么话要赠送给爱好写作的年轻人吗?他说了一句;“多写少发表”。实在发人深省啊!

工教:认稿不认人

所谓“工教”,指刘先生身为编辑的教诲。

刘以鬯不但是著名资深作家,也是著名老报人。尽管他那么著名,依然不是专业作家,他的正职是编辑。在香港,没有如大陆一般的作家制度,香港一般文人处境都不好。需要兼职的很多。

刘以鬯做编辑,栽培无数后进,贡献很大。不像一些人,用稿看人,搞关系,搞交换,搞“文艺公关”,实行文艺公关策略。他最出名的一句话是“认稿不认人”。不是看作者是谁,而是看文章写得怎么样,质量如何。

他审稿,反对在文章里攻击人;他尊重每一位作者的文风和语言习惯,只要不属于错误的,他都允许保留,很少无端改动。

刘以鬯做编辑,最特别的是,用不用都会亲自打电话给作者。 用,他会告诉你发稿了;不用,也会告诉你为什么不用。有时候,读到他满意的,会称赞几句,令作者大感到鼓舞。我就经常接到他这样的电话。那时候,我不过是一位在文坛上刚刚写作的普通作者,我的稿刘先生不断采用,大大鼓励了我走上业余创作道路,此生不悔。

他敢于反对和弃用上面老板因私人关系而交来的未必适合发表的稿件,哪怕代价是炒他的鱿鱼,表现了一位正直的汉子、老编者的铮铮骨气和正义感。

纯文学的发展在香港很困难,文学期刊都很短命,无法长期出版下去。报纸的文艺周刊也不断萎缩或大幅度减少篇幅,刘先生表现了极大的勇气,他约了很多纯文学作者写专栏。这些作者写稿都很认真,也都很严肃。他们缺乏文学创作的地盘时会把纯文学的小说啊散文啊评论啊“化整为零“地分割,分次地放进豆腐干式的专栏里。这样,虽然包装的形式是“专栏”的壳,内里装的却是纯文学的“肉”。以后出书,依然是结集成纯文学的书。在纯文学生存极其艰难的时期,他敢于那样做,那是需要胆识的。

还有一点,恐怕许多香港作家和《星岛晚报》“大会堂”周刊的作者都会记得,刘以鬯对美术、设计也有高度的鉴赏能力和审美眼光。他设计、编排的每周一大版的“大会堂”文学副刊,就出版得很美,令人爱不释手。那个时期,报纸还没发展到以电脑编排,都是“捡字党”(排字工人)捡了字粒后,专业人员按照主编的设计编排版面的。刘先生每一期都需要自己划版,划出文章的大致位置。一家商业晚报,因为每周星期三的纯文学副刊《大会堂》而大受文学读者的欢迎;一个文学副刊,因为设计编排得美观精致而获得一致赞美声,令其读者更多。

令人最称赞的是他主编了十五年的《香港文学》,那种独特的风格如今已经成为绝响。他编的《香港文学》具有三大特色,今天的文学刊物没有一本和它相似。第一,杂志是采用直排的;第二,杂志一半彩色,部分双色,部分黑白,插图和配图多,形成了一种具有“画报”味的风格。那样特别的雅俗共赏的编排,大大增加了可读性,不像今天的一些文学刊物,往往千人一腔,万人一面,一旦翻开就分辨不出是哪一本。第三,刘先生具有高瞻远瞩的眼光和宽阔的襟怀,从八十年代中期创办《香港文学》起就刊登世界各国的华文文学作品,有些人望文生义地认为这和杂志名称《香港文学》不符。刘先生力排众议,据理力争,事实也证明,那些原来对他颇有微词的,后来都无不钦佩刘先生的目光是超远而正确的。

刘以鬯严格地将政治和文学分开,虽然从最广义上来说,文学离不开政治,文学里也有政治,但狭义的政治未曾在刘先生采用的作品里出现过。这就令他主编的《快报》副刊“快活林”、《星岛晚报》文艺副刊“大会堂”和《香港文学》(1984—1999)保持了文学的纯洁性。

刘以鬯先生的“工教”即编辑策略和工作作风极大教育了我们。我们在编辑出版青少年杂志《青果》时,明白了出版一本刊物不是为了私人目的,而是为了提供文学写作的园地,栽培文学接班人。《青果》也是认稿不认人,文章只要通顺,没有病句,很少修改;《青果》对水平较差的稿件也刊登,希望学生得到鼓励后,能够越写越好。《青果》得到海外一些有心之士的少许资助,也得到本港不少中学老师的支持,经常协助我们搞学生作品专辑。《青果》是真正的、没有功利心的、纯粹是为提供给香港少年写作、发表作品、培养文学接班人的干净园地,不像香港个别刊物,宗旨堂皇冠冕,可是暗地里充满利益交换。可惜《青果》由于缺乏长期的关怀、经济资助和生长土壤,没有能继续出版下去,只是出版了十年(1998年至2008年),但我们的那些做法显然是从编多种文学报刊的刘先生那里得到启发和力量。这是他编辑出版方面对我们的教育。

身教:简单纯朴 洁身自爱

所谓“身教”指刘先生的为人作风。

刘先生为人简朴,身体偏瘦,到了六七十岁的时候,走路很是勤快。我最佩服他的是办事效率很高。他究竟在业余是怎样完成那十几个专栏的,我不清楚,我没看过。我认识他时,他停掉了不少专栏。我只知道他是下午两点到《香港文学》杂志社审稿发稿的,到五点左右就到快报变副刊,不到两个小时也处理完编务,这样的高效率我在其它编辑身上很少看到。一个人办事的高效率和责任心、与经验及智慧很有关系,也与信任作者有相当大的关系;当然,一个编辑的高效率更与对文字的敏感和对文章的领悟很有关系。从刘先生这些本事,我也学到不少东西。如;编辑主要的责任是编而辑,而不是什么编而改。出版一个作者的书稿,是尊重他的文风,相信他的书稿已经达到出版的水平才出版的;一个作者的书稿如果需要大改特改,改得面目全非才出版,宁可不出,等他交来一部基本上不需要改动的书稿才出版吧!再说,将一部文风与你的文风不同,因而让你看不惯的书稿大改,或将一篇文章按照你的语言习惯或文风改动,那么它已经成了你的文章而不是作者的文章了。刘先生在审稿时就是严格地把握几个审稿尺度,令他的工作效率特别高。这是对我三十几年编辑生涯影响力绝对举足轻重的经验和策略。刘先生栽培新人不遗余力,有好几位后来都成乐香港文坛的大家;我们也深受影响,办出版社,不能人家捧红才来抢作者,要自己发掘才算你的本事。我们也出版了不少香港作者的第一本书,尤其是儿童文学类的书,这对她们鼓励作用非常大,后来,这些作者都独当一面继续写作,有的出了好几本书,有的写得越来越好。

刘先生处理编务快刀斩乱麻,化复杂为简单。

他的书,封面他自己设计,特点也是“简单”两字,简单的色彩方块组合,简单的线条连接,简单的构图,摆在书店,反而非常突出和夺目。我们也受影响。

他的书名,最常见的是两三个字,如《酒徒》、《对倒》、《吧女》、《打错了》、《香港居》、《岛与半岛》等等,长的也有,那是因为需要。我们出版社的出版物,书名也以简单、简洁为主,如《童年》、《回家》《父亲·母亲》、《小站》等等。

最喜欢的是他小说的语言,精炼,没有水分,干净利落,删无可删。能做到这样的地步,那是生活的历练,是化繁为简的功夫,是与人为善、心目中有读者的缘故。虽然这属于“言教”(“言”不是指他的“话”,是指他的文学语言),我却当是他为人的重要原则。

记得在刘以鬯先生主编《香港文学》的十五年间,我隔一段时间,下午时分都会上《香港文学》社小坐,刘先生无论编辑多忙,都会放下手上的编辑工作,陪我讲一会话。他对我这样一个晚辈、后辈是那样客气,哪里像一些人摆出那么大的架子?坐视不见。那个时候,杂志社收到一些用报纸标题剪下了的字粒粘帖连接的匿名信,他都一笑置之,说不必理睬它。刘先生为人正直、刚直、耿直,身正不怕影子斜,他的无畏,我很欣赏,我做人也素来光明磊落,胸襟广阔,对于闲话,学到了一套对付的办法,那就是从这只耳朵进,从那只耳朵出!根本不放在心上。

现在很流行“感恩”一词。有真也有假。文坛上的投稿和发表、作者和编辑的关系,如果纯粹变成了十足十的“文事”,那么那就是一件很美好的事情,惺惺惜惺惺!如果渗杂了人事、应酬、男女暧昧、利益交换,那就很不幸,就不是那么纯净美丽了。不幸,有的人就有那么一腿,不是那么干净,令文学那样神圣的事业蒙羞,甚至比商场还不堪!像刘以鬯那样名声如日中天的大作家,本来为文事而急功近利、可以向他投怀送抱的女性应该不少,但他为人正派,堪称标准的正人君子,一些急于求成的女性,就会知难而退。现代社会像他这样的人,就如森林里的“珍禽”那样,快要绝种了。刘以鬯那怕是在小说里,写男女情,也是点到即止;生活里,他一直洁身自爱。第一,他有一位能干的、优雅贤惠的夫人罗佩云,他不需要另类女性给他再送一份额外的温柔;第二,他严守夫妻互相信任、忠诚于对方的婚姻之道,敢于在自己的书内扉页写下““五二年赴星马报界工作五年,五七年回港,同年与佩云结婚,甘苦共渡五十载,未尝二十四小时分离,适逢获益重出本集,顺便作为我俩金婚纪念。”这样的爱情誓言,如今,有谁敢于那样拍着胸膛说这样扔地有声的话?文坛有一段时期,流行“文人风流,才可以激发创造灵感”的谬论,不少文人为此弄得家庭破裂,声名狼藉。刘先生的高风亮节和刘夫人的贤淑优雅以及他们的互相关爱,无疑成了我和瑞芬的相处的榜样和相爱的典范。

有刘以鬯先生做我文学创作道路上的榜样和引路人,真是我今生最大之幸!

注明:刘以鬯(1918~2018),被誉为“香港纯文学的旗手”、“香港文学之宝”,,为香港最知名、最资深、最具影响力老作家。曾任《香港文学》主编,代表作有《酒徒》《对倒》《岛与半岛》、《寺内》、《热带风雨》等十几部,曾获香港特别行政区荣誉勋章、铜紫荆星章、香港书展第一届年度文学作家、香港公开大学荣誉文学教授、荣誉文学博士、香港艺术发展局颁授“杰出艺术贡献奖”、“终身成就奖”、岭南大学荣誉文学博士等。

后立者:东瑞 、瑞芬