怀念,我们一起出书的日子

东瑞

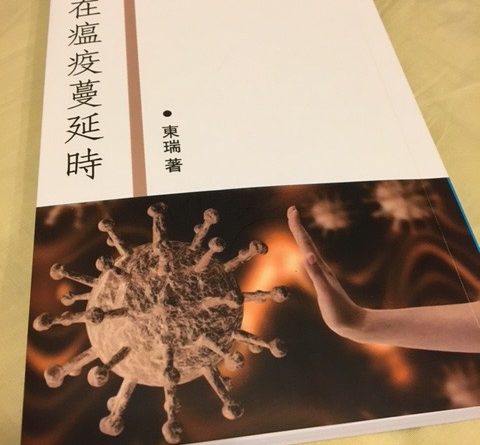

香港商务书店展示

瘟疫蔓延好几年,影响各行各业,出版业也不例外。发行商以前一两个月来取货、添货一次,现在大半年不到一次。情况如此不济,文章虽因为宅家得闲拼命地写,结集成书则一拖再拖,迟迟不敢出。香港曾经是出版的黄金地,几百家大小出版社共存,新书在书店如走马灯,上台几天,一旦销情不好、没人问津,很快在几天之内就消失无踪。书店各类书的命运,依照的是森林“弱肉强食”的法则,以金融、风水、股经、旅游类别最为强劲,长期摆在最抢眼之处。一般作者的纯文学书只是风光一下,有的数量就原封不动地退回出版社。

行外人看出书作者风光有脸,行内作者则知内情、苦涩自知。我的两本书:小小说集《爱在瘟疫蔓延时》和长篇《快乐的金子》“生不逢时”,也因疫情和网络冲击,超月堕地来迟。不要说疫情严重,书店如其他店铺一样“行人寥寂车马稀”,连其他出版步骤,如运输也大受影响(开工不足),过去出版业鼎盛时期印行一千、两千册的神话已经不再,如今一般的书,天可怜见,只印几百本,也大多数用来送赠文友。

非常怀念参与过的“书的生日”庆典。写作人,都喜欢将书视为自己的另类子女,确实,与人类的幼婴在母体里成长的过程有点相似:孕妇“十月怀胎,一朝分娩”,写作人也经历了一番酝酿和不短的时间,书稿才最后定稿出版。因此一本书印出来、面世的日子,也就相当于婴儿的诞生,都是一种“生日”。为了广为人知,在很长的一段时间内盛行新书的“发布会”或“发表会”,热闹一番。

八十年代,中国大陆改革开放,港澳文学作品引进内地出版,销情都不错,不但印量大,动辄几万、十几万册,而且拥有相当多读者。当时我好几本书在广州等地出版,如《夜香港》《白领丽人》,出版社交由梧州一家书屋发行,书屋老板就邀请我出席现场签售活动。当时出版社总编辑陪我到梧州,五百多本书一售而空。也记得,2000年,印度尼西亚华文解冻不久,在印度尼西亚雅嘉达,举办了声势浩大的六本书一起发布的活动,还请作者一起出席签售会。印度尼西亚华文被无里禁止三十多年,那么多书一道出版与读者见面还是首次,我也有本印华文学评论集《流金季节》参与签售,亲眼目睹了当时的文学盛况。在香港,也曾经与另一位文友在校友会会所举行发布会,获得校友、文友的热烈支持。2019年12月,我有本散文集《金门老家回不厌》,在金门出版,参加了金门县文化局举办的集体发布会,有23本书及部分作者出席了,我和妻子也从香港赶去参加,场地虽小布置得却美观大方,仪式简单而隆重。各地的发布会,如今只成了温馨亲切的回忆。

疫情爆发,改变了许多人的命运,也令百业俱衰,书业也惨不忍睹。两年多来,结合和取材疫情,写一些正能量的励志小故事,不知不觉也写了约八十篇,淘汰一些,选了六十三篇,结集成《爱在瘟疫蔓延时》,拖迟了一年出版。虽然大部分送人,但也受到了很感人的温暖心意,如暖风沐浴身心。如,文友在报纸上介绍或发表读后感,还有位校友获赠我小书后塞来面额不小的红包,写了勉励赞美的话,读到我眼热:“你们对文学的热爱、对创作的热诚,在严格防疫的封闭环境下,竟能心平气和地写下几十万字抗疫文章,令人敬佩!我的小小心意,只表示对您们的敬意,再版不要再提我。”一位文友偶然走进书店,看到我小书被展示,特地拍摄下来,转发给我看,心中多少也有点安慰惊喜。

在疫情连年蔓延的日子,写了不少东西,算来也不止两本书的分量,暂时也只能择优、切合时宜的先出了,也聊胜于无,算是对社会和漫长的时间有所交代了。